Cómo un concepto asociado a la creatividad y profundidad intelectual se transformó en etiqueta médica contemporánea

La melancolía ha recorrido un fascinante camino a través de la historia humana. Lo que comenzó como un signo de genialidad y profundidad intelectual en la antigua Grecia, hoy se ha convertido así en “tu melancolía“: un diagnóstico médico catalogado bajo el término “depresión”.

Esta transformación no solo cambió palabras, sino que alteró fundamentalmente cómo la sociedad percibe y estigmatiza el sufrimiento emocional.

Del genio melancólico al diagnóstico psiquiátrico: una transformación de 2.000 años

No sabemos exactamente cuándo los humanos comenzaron a sentir melancolía y a reconocerla como tal. Los textos antiguos ofrecen abundantes referencias sobre ella en adultos, pero la idea de que niños y adolescentes también pudieran experimentarla es un concepto moderno, pues tal parecía que “solo ocurría en la edad adulta”.

Desde la antigua Grecia, con figuras como Hipócrates y Aristóteles, La Melancolía se conceptualizó dentro de la teoría de los cuatro humores. Esta teoría, que dominó el pensamiento médico durante siglos, sostenía que el cuerpo humano estaba compuesto por cuatro líquidos básicos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se creía que un exceso de “bilis negra” (del griego μέλαινα χολή, mélaina cholē) era la causa de este temperamento melancólico.

Sin embargo, la melancolía no era vista como algo completamente negativo. En los escritos de la época, como los Problemas” de Aristóteles, se vinculaba la melancolía con la genialidad, la creatividad artística y la reflexión filosófica.

Es así como Aristóteles, en el texto de Problemas XXX, introduce una precisión fundamental: “Todos los hombres excepcionales son melancólicos”. Esta afirmación revolucionaria establecía una conexión directa entre la melancolía y la excelencia intelectual.

Para entender la diferencia con nuestra concepción actual, es necesario precisar que, en español, según la definición del diccionario de la Real Academia La Melancolía es una «tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece encuentre gusto o diversión en nada».

Pero para Aristóteles, aunque estas características también pertenecían a la melancolía, el concepto evocaba principalmente “la luz propia del genio”.

El Renacimiento: cuando sentirse melancólico era estar de moda

Durante el Renacimiento, La Melancolía adquirió una connotación casi de estatus social. Se convirtió en una “moda” entre artistas, pensadores y nobles, quienes la veían como una marca de sensibilidad y profundidad intelectual.

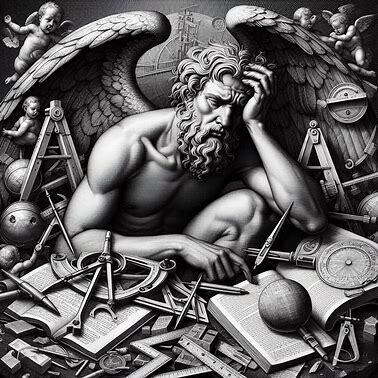

Obras como Melancolía de Alberto Durero(1514), reflejan perfectamente esta visión. El grabado muestra una figura alada rodeada de instrumentos científicos y artísticos, simbolizando cómo la melancolía se asociaba con el conocimiento y la creatividad. La capacidad de experimentar y, más aún, de ser consciente de este estado, se atribuía a individuos con una vida interior rica y compleja.

Areteo de Capadocia, en el siglo II DC, describía a los melancólicos como personas “tristes, abatidas, insomnes, irritables y temerosas”, pero estas características se observaban principalmente en adultos, reforzando la idea de que la melancolía requería una madurez intelectual y emocional específica.

El descubrimiento de la melancolía infantil, en el Siglo XVII: La primera mención académica

El paso de ver La Melancolía como una aflicción exclusivamente de adultos a una que también pueden sentir los niños se puede dividir en tres grandes momentos históricos:

Antes del siglo XVII, era prácticamente inexistente la idea de La Melancolía en niños. La referencia más significativa que rompe con esta tradición es la del erudito inglés Robert Burton.

En The Anatomy of Melancholy, Burton dedica una sección a las causas de la melancolía y, de manera notable para su época, incluye a los niños. Argumenta que la melancolía puede ser heredada de “padres melancólicos” y señala que una mala crianza, a cargo de “nodrizas malhumoradas” o una educación excesivamente severa, podía engendrar un temperamento melancólico desde la infancia.

Esta es la primera referencia académica y sistemática que reconoce explícitamente a los niños como sujetos potenciales de la melancolía, no por su capacidad intelectual, sino por herencia o por las circunstancias de su crianza.

En el Siglo XVIII, la Ilustración crea la infancia: Los niños ya “podrían” sentir melancolía.

El gran cambio conceptual llegó con la Ilustración, que empezó a ver la infancia de una manera radicalmente nueva. Jean-Jacques Rousseau, en su obra Emilio, o De la educación, propuso que los niños no son “adultos en miniatura”, sino seres con sus propias etapas de desarrollo, formas de sentir y de razonar.

Siglos XVIII-XIX: El Romanticismo y el niño melancólico

Fue el movimiento romántico el que tomó estas ideas filosóficas y las convirtió en un poderoso arquetipo cultural y literario. El Romanticismo idealizó la infancia como un estado de pureza, inocencia y sensibilidad superior, una conexión perdida con la naturaleza y la verdad.

Poetas como William Blake y William Wordsworth vieron en la infancia una clarividencia y una profundidad emocional que los adultos habían perdido. Así, el niño romántico no es simplemente feliz; su sensibilidad exacerbada lo hace también vulnerable a la tristeza y a una forma de melancolía visionaria.

La literatura de la época se pobló de niños pensativos, pálidos y, a menudo, trágicamente melancólicos, que sienten el peso del mundo de una manera más profunda que los adultos que los rodean. Charles Dickens llevó esta figura a su máxima expresión con personajes infantiles que sufren intensamente (Oliver Twist, Little Nell). Su tristeza no era un simple capricho, sino una respuesta profunda y melancólica a un mundo cruel.

La gran transformación: de “La Melancolía” a “tu melancolía“

El cambio más dramático ocurrió en la era psiquiátrica moderna, cuando la medicalización transformó La melancolía en “depresión”, categorizándola definitivamente como enfermedad.

Esta transición, que alcanzó su punto álgido entre 1950-1960 con la “revolución psicofarmacológica”, cambió para siempre cómo entendemos este estado emocional.

Emil Kraepelin había definido la “melancolía involutiva” y Sigmund Freud había publicado “Duelo y melancolía” (1917), explicando esta condición como un duelo patológico donde la libido se retira hacia el yo.

Para cuando se desarrollaron los primeros antidepresivos y se abandonó el costoso sistema de hospitalización en sanatorios, la melancolía había perdido definitivamente su conexión histórica con la genialidad.

La Melancolía y el estigma moderno

Aunque la medicalización redujo la culpabilización moral, introdujo nuevas formas de estigma que persisten hasta hoy, así:

- La asociación con “debilidad mental”: Lo que antes era signo de profundidad intelectual ahora se percibe como una falla personal o un “desequilibrio químico” que debe corregirse.

- La idea de “incapacidad”: En las sociedades industrializadas modernas, la melancolía se ve como sinónimo de improductividad, incompatible con las demandas del mundo laboral.

- El internamiento institucional: Aunque ya no es la norma, dejó una huella cultural que separa al “enfermo” de la sociedad “normal”.

- El estigma contemporáneo: Son presiones sutiles pero persistentes con la presión social para “superarlo”: Las frases como “solo piensa positivo” o “sal de esa depresión” minimizan su complejidad.

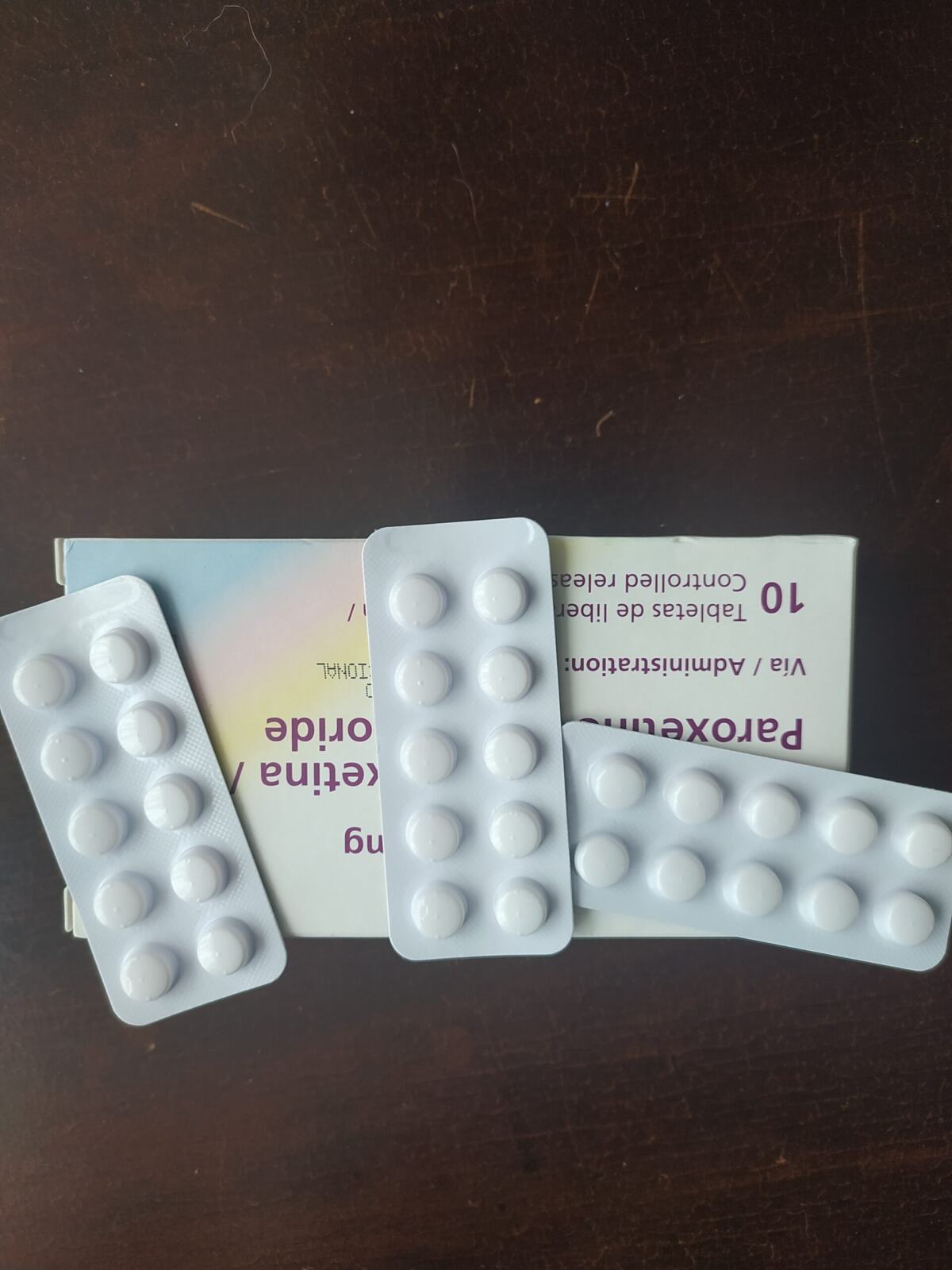

- La medicalización excesiva: Se reduce experiencias existenciales complejas a simples desequilibrios neuroquímicos que pueden “solucionarse” con una pastilla.

- La expectativa de cura rápida: La sociedad moderna espera que la medicación “solucione” todo sufrimiento, ignorando que la melancolía puede tener dimensiones filosóficas y existenciales profundas.

Cuando hay melancolía también hay refugios contra el estigma

A lo largo de la historia, las expresiones artísticas han servido como espacios donde la melancolía puede expresarse con dignidad, desafiando el estigma de cada época.

Algunas Representaciones literarias a través del tiempo

Edgar Allan Poe (1809-1849), como escritor encarnó cierta melancolía y transformó su dolor personal y posiblemente muchos por el abuso de sustancias, en una estética literaria que revolucionó el género gótico.

Durante su época, la psiquiatría transitaba hacia el “alienismo” (el tratamiento médico de la enfermedad mental), pero estados como el suyo se consideraban más “vicios morales” que problemas de salud mental.

En La Montaña Mágica de Thomas Mann, Madame Chauchat como personaje, encarna una melancolía de elegancia decadente en el contexto sanitario europeo de principios del siglo XX. Y Hans Castorp, también como personaje muestra su melancolía como un estado casi poético, reflejando cómo la literatura puede dignificar estas experiencias emocionales.

Algunas Expresiones Musicales de la Melancolía

La música ha capturado profundamente los matices de la melancolía a través de diferentes épocas:

Frédéric Chopin (1810-1849) encarnó la melancolía romántica en sus nocturnos y preludios. Su célebre “Marcha Fúnebre” de la Sonata No. 2 captura estados profundos de tristeza sublimada. Así, Chopin, quien padeció tuberculosis y vivió exiliado, impregna su música de nostalgia y dolor existencial.

Más adelante, Gabriel Fauré (1845-1924) presenta en su “Réquiem” una visión más serena y contemplativa de la melancolía. A diferencia de otros réquiems dramáticos, Fauré crea una obra que acepta la muerte con una melancolía tranquila, casi reconfortante.

Los músicos contemporáneos también “sienten Melancolía”

En el contexto contemporáneo, “Indigo Night” de Tamino representa cómo la melancolía se expresa actualmente: con atmósfera etérea y lírica introspectiva, reflejando la búsqueda de autenticidad emocional de nuestra época.

Un caso fascinante es la historia del Adagio para cuerdas de Samuel Barber, que se transformó de música de duelo semioficial en varios países y en acompañamiento para varias marchas fúnebres en diferentes épocas de la historia, como un himno melancólico remezclado infinitamente, incluso en pistas de baile populares, mostrando cómo la melancolía puede transformarse y adaptarse a diferentes contextos culturales.

El impacto actual del estigma para sentirse Melancólico

La persistencia histórica del estigma demuestra cómo, a pesar de los avances científicos, seguimos luchando con la aceptación social del sufrimiento psíquico. Las consecuencias son significativas:

Hay retraso en la búsqueda de ayuda y aislamiento social: El estigma agrava el sufrimiento al separar a las personas de sus redes de apoyo.

El auto-estigma: Las personas internalizan la discriminación, deteriorando su autoimagen.

Hay discriminación institucional, que persiste en entornos laborales y sanitarios, limitando oportunidades y tratamientos adecuados.

Recuperando la dignidad de “la melancolía“

Paradójicamente, mientras algunas celebridades “normalizan” hablar de depresión, muchas personas comunes siguen enfrentando discriminación. La historia nos enseña que la melancolía no siempre fue vista como una falla que debe corregirse; fue considerada fuente de profundidad, creatividad y comprensión del mundo.

Quizás el desafío actual no sea eliminarla como sujeto de diagnóstico sino aprender a convivir con ella de manera que honre tanto su dimensión médica como su dimensión existencial.

Las expresiones artísticas continúan ofreciendo espacios donde la melancolía puede expresarse con dignidad, recordándonos qué La Melancolía y tu melancolía pueden coexistir: una como experiencia humana fundamental, otra como condición que a veces requiere cuidado médico.

La diferencia no está en negar una u otra, sino en reconocer cuándo la melancolía enriquece la experiencia humana y cuándo la limita, permitiendo que cada persona encuentre su propio equilibrio entre la profundidad emocional y el bienestar psicológico.

Este artículo periodístico en Salud Mental forma parte de “Ghost Writers AI Proyect”, Investigación que busca conocer cómo “Mara La Transformer, una AI Anglosajona, entrenada predominanteemente en inglés, atravieza el Inquietante Valle de la Traducción Algorítmica, para generar narrativas en español”.

Créditos

Recopilación Fuentes de Información Iniciales: Gemini AI, Perplexity AI, Claude AI

Imagénes generadas con Google AI Studio.

Conceptualización, investigación, redacción, edición y publicación: Periodista Luz Elena Grisales, especializada en Salud Mental.